Compter les personnes infectées : une épidémiologie opportuniste | Act Up-Paris

Quand il s’agit de la mort possible de dizaines de milliers de personnes, toute politique responsable ne devrait tenir compte que des hypothèses les plus hautes et les plus sombres. Quitte même à les surestimer pour un temps. On ne fait pas de moyennes avec des vies humaines, on se détermine en fonction du pire, parce que sous-estimer un danger est autrement dangereux que le surestimer.

Act Up-Paris est une association de lutte contre le VIH-Sida issue de la communauté homosexuelle créée en 1989. Elle rassemble des séropositifVEs, des militantEs concernéEs par la maladie, des hommes, des femmes, lesbiennes, gays, biEs, trans, hétéros, pour qui le sida n’est pas une fatalité. “Nous pensons que des réponses politiques doivent être apportées à cette épidémie, vaincre le sida n’est pas du seul ressort de la médecine”.

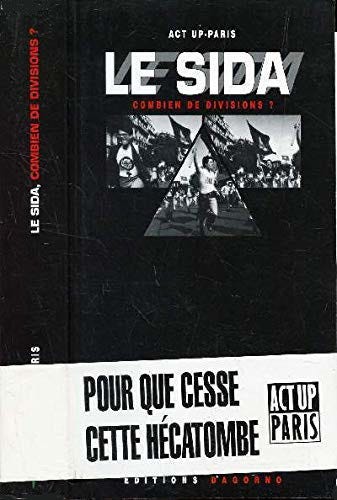

Ce texte est un chapitre de l’incroyable bilan d’Act Up-Paris publié en avril 1994 aux éditions Dagorno sous le titre Le Sida, combien de divisions ? Un autre chapitre de livre a été publié dans notre dossier Science de septembre 2022 : Les malades, expert·es de la maladie.

· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du 21 avril 2023 ·

« La France compte 100 000 séropositifs. » C’est ce qu’apprirent le samedi 10 avril 1993 les lecteurs du journal Libération. Eric Favereau, qui signait le dossier, n’avait pas utilisé le conditionnel que devraient normalement imposer les incertitudes d’une enquête épidémiologique. S’il n’y avait pas de quoi se réjouir, il fallait toutefois reconnaître qu’on avait jusqu’à présent largement surévalué le nombre de personnes atteintes par le virus du sida. On estimait alors que depuis le début de l’épidémie, 30 000 cas de sida déclaré avaient été observés en France ; 15 000 de ces malades étaient déjà morts. Cela ne faisait pas plus de deux séropositifs asymptomatiques pour un malade. On pouvait souffler.

La veille, la France comptait encore officiellement quelque 200 000 séropositifs. C’était le chiffre régulièrement invoqué par le ministère de la Santé : une légère révision à la hausse des données d’une enquête épidémiologique de 1990, menée par la Direction générale de la Santé sous la houlette du docteur Jean-Baptiste Brunet. Mais les associations de lutte contre le sida et certains médecins estimaient que la barre des 300 000 séropositifs était déjà largement dépassée. En un jour, 100 000 séropositifs au moins auront été gommés sans qu’on sache où ils avaient bien pu passer.

Le jounaliste de Libération n’indiquait à aucun moment que ces chiffres n’étaient pas encore officiels. En les publiant sans précaution, il en consacrait pourtant la crédibilité. Un mois et demi plus tard, l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) et la DGS estimaient qu’il y avait dans la France de 1993 entre 58 000 et 160 000 séropositifs, contre une fourchette de 85 000 à 188 000 en 1990, selon les mêmes sources. Ils confirmaient ainsi l’hypothèse d’une épidémie qui progresse à reculons. Pourvu que les spécialistes de l’épidémiologie officielle modifient encore légèrement leurs méthodes pour comprimer un peu plus leurs résultats, on ne parlerait bientôt plus du sida. Didier Lestrade l’écrivait alors dans Gai-Pied : « demain, il n’y aura que deux séropositifs en France. Vous et moi. »

Il y aurait lieu de se féliciter de cette régression supposée de l’épidémie si les méthodes employées par l’ANRS et la DGS pour évaluer la prévalence du VIH, c’est-à-dire la mesure de la population touchée par l’infection à un temps donné, ne posaient de sérieux problèmes. Pas question en effet de procéder à un dépistage obligatoire de la population qui, outre l’atteinte aux libertés individuelles qu’il représenterait, serait à la fois inefficace et coûteux : on a pu calculer qu’il faudrait dix ans pour tester la population française , quitte à produire des données toujours dépassées (voir le chapitre 91). Il faut donc s’en remettre à des spéculations.

La première des méthodes mises en œuvre dans l’enquête de 1993, dite méthode directe, repose sur des enquêtes partielles réalisées au sein de groupes de populations : homosexuels, toxicomanes, hétérosexuels, hémophiles, etc. Cette technique nécéssite une estimation préalable des différentes populations concernées. C’est là pourtant que le bât blesse. S’il est relativement facile d’évaluer le nombre des hémophiles en France, la détermination de celui des homosexuels ou des toxicomanes est autrement sujette à caution. Pour recenser la population homosexuelle et connaître ses pratiques, les experts de la Direction Générale de la Santé ont eu recours à deux enquêtes : celle effectuée par Gai-Pied depuis plusieurs années, qui concerne 2000 personnes et n’est absolument pas représentative de la communauté homosexuelle et la toute récente Enquête sur les comportements sexuels en France, établie sous l’égide de l’ANRS. Ce long rapport sur les pratiques sexuelles des Français, obtenu à partir de témoignages téléphoniques d’une vingtaine de milliers de personnes, concluait entre autres que la proportion d’hommes qui avaient eu des pratiques homosexuelles en France ne dépassait pas 4 %. Dès la parution de l’enquête, ses responsables exprimaient des doutes sur la crédibilité de ce chiffre, inférieur de deux point à celui auquel avait abouti la précédente enquête, pourtant vieille de vingt ans. Ils invitaient donc à ne le considérer qu’avec précautions, en prenant en compte le fait que ce résultat avait été nécessairement biaisé par les modalités pratiques d’une enquête sur des sujets intimes, exclusivement menée par téléphone. Les responsables de l’enquête épidémiologique de 1993 retiennent le résultat, mais restent sourds à l’avertissement. Ils prennent pour comptant un chiffre pourtant contesté par ceux-là mêmes qui l’ont évalué : il y a 4 % d’hommes ayant des pratiques homosexuelles en France ; c’est à partir de cette donnée qu’on évaluera le nombre de séropositifs. À la DGS, Anne Laporte, responsable de la méthode directe, reconnaît que ses sources sont parcellaires, mais s’en défend en expliquant que ce sont les seules dont elle dispose.

Il en va de même pour les usagers de drogues. La DGS estime que le nombre de toxicomanes utilisant la voie veineuse se situe entre 70 000 et 100 000 personnes, selon une donnée datant de 1980. Cette détermination est peut-être vraie en 1980, c’est à dire à un moment donné ; elle l’est peut-être encore en 1993, quoi que d’autres estimations, tout aussi officielles, donnent des chiffres plus élevés (voir le chapitre 97). Elle est pourtant inexacte si l’on suppose, comme le fait la DGS, que cette fourchette vaut pour l’ensemble des années sida. La population des usagers de drogue est variable : les toxicomanes d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1980, et tous peuvent ou ont pu être confrontés au virus. C’était donc le nombre cumulé des toxicomanes par voie intraveineuse depuis 1980 qu’il fallait prendre en compte, pour saisir l’ensemble de ceux qui peuvent ou ont pu être confrontés au virus.

Forte de ces incertitudes méthodologiques, cette méthode de calcul aboutit à une fourchette allant de 77 000 à 140 000 séropositifs en France.

La deuxième méthode utilisée par la DGS est dite de rétrocalcul. Elle consiste à établir la dynamique de l’épidémie en partant de la déclaration hebdomadaire des cas de sida. On estime que la moitié des séropositifs déclarent un sida avant neuf à douze ans (selon les groupes de transmission), l’autre moitié après : c’est ce que l’on appelle la médiane d’apparition de la maladie. On peut alors déterminer, à partir du nombre de cas de sida déclarés chaque semaine, les différentes périodes où ont pu se produire les infections. Puis on cumule le nombre supposé d’infections pour chaque période afin d’obtenir une estimation globale du nombre actuel de séropositifs. On établit ainsi une nouvelle fouchette : il y aurait entre 58 000 et 121 000 personnes atteintes par le VIH en France.

Là encore, la méthode manque de fiabilité. La déclaration obligatoire des cas est en effet loin de rendre compte de l’étendue actuelle de l’épidémie de sida. Il faut une part y apporter une correction correspondant à une évaluation de la sous-déclaration, de 10 à 20 % elon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire. D’autre part, la déclaration des cas est nécessairement sujette à la définition en vigueur du sida. On a vu dans le chapitre précédent à quels enjeux politiques obéit l’établissement d’une telle définition. On sait que la DGS a voulu pendant longtemps s’en tenir à une définition du sida qui correspondait à un état dépassé des connaissances sur les infections opportunistes de la maladie, et qu’elle a adopté début 1993 une définition différente de celle désormais en vigueur aux Etats-Unis : certains sidéens américains ne seraient pas considérés comme tels en France. La méthode par rétrocalcul répercute donc cette sous-évaluation des cas sur une estimation biaisée du nombre des séropositifs.

Jean-Baptiste Brunet a enfin mis en place un dernière méthode, dite Prévagest, destinée, en complément de la méthode directe, à évaluer le nombre de séropositifs dans la population hétérosexuelle. Cette méthode s’établit à partir des résultats des tests de dépistage systématiquement proposés aux femmes enceintes, dans quelques départements de la région parisienne. Ce type de calcul repose sur des hypothèses très aléatoires. Elle suppose en effet que la population des femmes enceintes est représentative de celle des femmes séropositives. Ce postulat est d’autant plus contestable qu’on sait que de 5 à 15 % des futures mères refusent de se soumettre au test de dépistage au moment où il leur est proposé. Rien n’interdit de penser qu’il y a parmi elle des femmes qui se craignent séropositives, et qu’elles préfèrent ne pas en avoir la confirmation. Sans compter les différents biais d’une telle estimation : le lieu géographique – les départements parisiens, qui représentent avant tout une population urbaine , la structure par âge de la population concernée – les grossesses après quarante ans se sont en effet multipliées dans les années quatre-vingts ; or, d’une part, les femmes de quarante à cinquante ans sont relativement moins touchées par le sida que la génération suivante, et d’autre part, elles sonst plus enclines à accepter les tests de dépistages parce qu’elles sont plus sensibilise aux questions de transmission maternofoetale étant donné les risques qu’entraînent une grossesse tardive. M. Brunet ne s’attarde pas à de telles considérations, et aboutit à un résultat allant de 70 000 à 160 000 individus séropositifs en France.

On remarquera que les conclusions de ces trois méthodes de calcul concordent relativement. Les résultats de chaque méthode semblent légitimer ceux auxquels aboutissent les deux autres. Ils reposent tous pourtant sur des base extrêmement vacillantes. Chaque fois qu’il y a incertitude méthodologique, c’est l’hypothèse conduisant au résultat le plus bas qui est privilégiée. À l’ANRS, on admet que c’était le cas dans l’enquête de 1990, mais on refuse de mettre en cause les nouvelles données. C’est ainsi qu’on apprend que la gravité de l’épidémie de sida baisse d’année en année. Ou plutôt, la gravité du sida équivaut strictement pour les pouvoirs publics à un stock de population circonscrit statistiquement alors même que les lacunes de la méthodologie statistique sont dans le cas du sida, manifestes.

L’enquête de 1993 illustre parfaitement les travers d’une science épidémiologique qui fonctionne en circuit fermé et veut n’avoir de comptes à rendre à personne. En quelque mois, on aura vu baisser le nombre des homosexuels et adopter l’une des définitions du sida les plus restrictives au monde. Dans les deux cas, la DGS et l’ANRS sont impliquées. Avec la parution de l’évalutation du nombre des séropositifs, la boucle est bouclée. Elle l’est si bien qu’on peut se demander s’il ne s’agissait pas de tomber au bout du compte sur le chiffre qui fait l’affaire.

La question de savoir combien de personnes sont touchées pas le VIH est un problème essentiel. C’est en fonction de ce nombre que l’on peut avoir une idée de l’étendu actuelle et surtout à venir de l’épidémie. Si elle avait été limité à quelques milliers d’individus, on aurait été en mesure de maîtriser assez facilement son évolution. Plus l’étendue de l’épidémie augmente, plus s’impose pour la combattre la nécessité de mettre en place une politique de santé importante, dotée de moyens conséquents.

Dans cette mesure, le travail des épidémiologistes doit précéder des décisions politiques auxquelles il est intimement lié. Ce n’est pourtant manifestement pas la façon dont on envisage cette question au ministère de la Santé. On y reconnaît en effet que le nombre de séropositifs et de sidéens n’a pas une incidence directe sur l’établissement du budget destiné à la lutte contre l’épidémie. Aveu d’irresponsabilité d’une politique qui n’estime pas utile de procéder à un état des lieux détaillé pour évaluer les moyens nécessaires à des mesures qui lui soient adaptées.

Tout se passe au contraire comme si l’ordre des dépendances entre les enquêtes épidmiologiques et les décisions polititiques était inversé. Ce ne sont pas les budgets de la Santé publique qui s’adaptent au nombre des séropositifs, mais l’inverse. Les savants calculs de Jean-Baptiste Brunet et de son équipe de la DGS servent tout au plus à cautionner une politique inadaptée et indifférente, dont il y a fort à penser qu’elle sera encore reconduite, du fait même de ses résultats rassurants.

Depuis 1992, nous exigions que cette enquête soit rendue publique. Doit-on s’étonner si elle ne l’a été qu’après le vote de confirmation des budgets alloués à la Santé en 1993, où l’on a vu ces budgets bloqués pour le restant de l’année ?

Rien n’interdit donc de penser que les évaluations officielles sont aussi tributaires de déterminations et d’impératifs politiques comme l’étaient, en 1989, celles avancées par les experts des compagnies d’assurance. Ceux-là produisaient en effet des données statistiques aussi inquiétantes. Dans un document intitulé « L’évolution du nombre de cas de séropositifs en France » il s’établissait encore une fourchette allant de 1,4 million à 2 millions de personnes atteintes par le VIH pour 1993.

On comprendra sans peine les raisons pour lesquelles les compagnies d’assurances procédaient alors à des estimations à ce point alarmistes. Il s’agissait de montrer qu’elles ne seraient pas en mesure de résister à l’aggravation de l’épidémie si elles n’obtenaient pas le droit de contrôler les modalités d’accès à l’assurabilité des séropositifs, quitte à en rabattre sur les exigences de confidentialité (voir le chapitre 23).

Les différences de ces résultat n’invitent pas à trancher pour une enquête contre une autre, dans un domaine où l’estimation est, quoi qu’il en soit, sujette à caution, mais à ne considérer que les présupposés et les conséquences politiques de ces « recensements ». La vigilance à l’égard des vélléités de contrôle social des assureurs s’impose. Mais la prudence affichée par les épidémiologistes officiels est également dangereuse. Comprimer le nombre de séropositifs, c’est comme s’asseoir sur un problème réel pour le cacher. À dire partout qu’il y a moins de séropositifs qu’on ne le pense, comme le répètent à l’envi des journalistes en mal d’informations et des politiques en mal de justifications, on finira par croire que l’épidémie est en voie d’être jugulée. Il faudra bien un jour soigner des malades longtemps niés.

On voit ainsi que le décompte statistique des personnes infectées par le VIH atteint un tel manque de fiabilité qu’il ressortit en fin de compte presque exclusivement à une question de choix politique. S’il est certain que les principes actuels de gouvernement ne sauraient se passer entièrement d’un tel appareil statistique, comment se permettre de fixer toute une politique de santé en fonction d’une moyenne aussi incertaine qu’aveugle ? Quand il s’agit de la mort possible de dizaines de milliers de personnes, toute politique responsable ne devrait tenir compte que des hypothèses les plus hautes et les plus sombres. Quitte même à les surestimer pour un temps (l’épidémie progresse plus vite que l’affinement des méthodes de décompte). On ne fait pas de moyennes avec des vies humaines, on se détermine en fonction du pire, parce que sous-estimer un danger est autrement dangereux que le surestimer. Les statisticiens de l’ANRS et de la DGS feraient mieux ainsi de se rappeler qu’ils ne font ni de l’histoire, ni de la géographie mais qu’ils prédéterminent déjà l’ampleur des moyens de lutte à mettre en place face à l’épidémie. Au jour du décompte final, les millions ou les centaines de milliers de morts du sida se moqueront bien de savoir qu’en 1993, ils « n’étaient que » 100 000 à prendre place dans la charrette.

Publication originale (04/1994) :

Le Sida, Act Up Paris (Dagorno)

· Cet article fait partie de notre dossier Épidémiologie populaire du 21 avril 2023 ·