Pourquoi les pauvres sont-iels culpabilisé·es et humilié·es pour leurs morts ? | Barbara Ehrenreich

Les réformateur·ices des classes aisées sont perpétuellement frustré·es par les habitudes malsaines des pauvres, mais il est difficile de voir comment les problèmes découlant de la pauvreté - et des conditions de travail néfastes - pourraient être guéris en imposant une doctrine de "responsabilité personnelle".

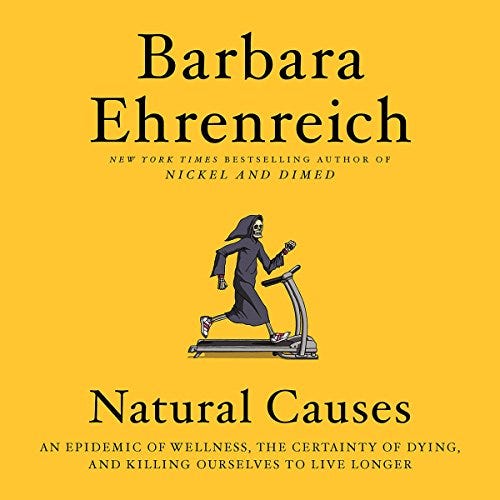

Barbara Ehrenreich, née le 26 août 1941 et morte le 1er septembre 2022, était écrivaine, chroniqueuse, féministe, socialiste et activiste politique américaine. Elle a joué un rôle majeur dans le mouvement de santé radical et le mouvement de santé des femmes. Elle a écrit de nombreux ouvrages, et parmi les rares traduits en français il est indispensable de lire Sorcières, sages-femmes et infirmières et Fragiles ou contagieuses, co-écrit avec Deirdre English et parus aux éditions Cambourakis.

· Cet article fait partie de notre dossier en hommage à Barbara Ehrenreich du 21 septembre 2022 ·

J'ai vu avec consternation la plupart de mes ami·es éduqué·es et issu ·es de la classe moyenne commencer, au début de la cinquantaine, à être obsédé·es par leur santé et leur longévité éventuelle. Même cell·ux qui étaient à un moment donné déterminé·es à changer le monde se sont recentré·es sur le changement de leur corps. Iels ont commencé à faire de l'exercice ou du yoga ; iels ont rempli leur agenda de tests et d'examens médicaux ; iels se sont vanté·es de leur taux de "bon" et de "mauvais" cholestérol, de leur rythme cardiaque et de leur tension artérielle.

La plupart d'entre ell·eux ont estimé que le fait de vieillir impliquait de renoncer à soi-même, en particulier dans le domaine de l'alimentation, où une mode médicale, une étude ou une autre, condamnait les graisses et la viande, les glucides, le gluten, les produits laitiers ou tous les produits d'origine animale. Dans l'état d'esprit favorable à la santé qui prévaut chez les nanti·es du monde entier depuis environ quatre décennies, la santé est indissociable de la vertu, les aliments savoureux sont "péchés mignons", tandis que les aliments sains peuvent avoir un goût suffisamment bon pour être annoncés comme "sans culpabilité". Cell·eux qui cherchent à compenser un manquement prennent des mesures punitives telles que des séances de cardio d'une heure, des jeûnes, des purges ou des régimes composés de différents jus soigneusement séquencés tout au long de la journée.

Bien sûr, je veux aussi être en bonne santé, mais je ne veux pas faire de la recherche de la santé un projet de vie de premier plan. Je mange bien, c'est-à-dire que je choisis des aliments qui ont bon goût et qui me permettront de ne pas avoir faim le plus longtemps possible, comme les protéines, les fibres et les graisses. Mais je refuse de trop réfléchir aux dangers potentiels du fromage bleu sur ma salade ou du pepperoni sur ma pizza. Je fais également de l'exercice - non pas parce que cela me fera vivre plus longtemps, mais parce que je me sens bien quand je le fais. Quant aux soins médicaux, je chercherai de l'aide pour un problème urgent, mais je ne suis pas vraiment intéressée par subir des tests pour découvrir des problèmes qui restent indétectables pour moi. Lorsque des ami·es me reprochent mon laxisme, mon utilisation intensive de beurre ou mon habitude de tirer des bouffées (mais pas d'inhaler) de cigarettes, je leur rappelle gentiment que je suis, dans la plupart des cas, plus âgée qu'ell·eux.

C'est donc avec une certaine schadenfreude [“joie malsaine” Ndt] que j'ai commencé à recenser les cas de personnes dont le mode de vie sain a échoué à produire une santé durable. Il s'avère que bon nombre des personnes qui se sont laissées prendre à la "folie" de la santé au cours des dernières décennies - des personnes qui faisaient de l'exercice, surveillaient leur alimentation, s'abstenaient de fumer et de boire beaucoup - sont néanmoins décédées. Lucille Roberts, propriétaire d'une chaîne de salles de sport pour femmes, est morte de façon incongrue d'un cancer du poumon à l'âge de 59 ans, alors qu'elle se décrivait comme une "folle d'exercice" qui, selon le New York Times, "n'aurait pas touché à une frite, et encore moins fumé une cigarette". Jerry Rubin, qui a consacré ses dernières années à essayer tous les régimes, thérapies et systèmes de méditation censés améliorer la santé qu'il a pu trouver, a traversé le Wilshire Boulevard hors des clous à l'âge de 56 ans et est mort de ses blessures deux semaines plus tard.

Certains de ces décès étaient véritablement choquants. Jim Fixx, auteur du best-seller The Complete Book Of Running, pensait qu'il pourrait surmonter les problèmes cardiaques qui avaient entraîné la mort prématurée de son père en courant au moins 15 km par jour et en se limitant à un régime composé de pâtes, de salades et de fruits. Mais il a été retrouvé mort sur le bord d'une route du Vermont en 1984, à seulement 52 ans.

Plus inquiétante encore est la disparition prématurée de John H. Knowles, directeur de la Fondation Rockefeller et promoteur de la "doctrine de la responsabilité personnelle" pour la santé. Selon lui, la plupart des maladies sont auto-infligées - le résultat de "la gloutonnerie, de l'intempérance alcoolique, de la conduite imprudente, de la frénésie sexuelle, du tabagisme" et d'autres mauvais choix. L'"idée d'un "droit" à la santé", écrivait-il, "devrait être remplacée par l'idée d'une obligation morale individuelle de préserver sa propre santé." Mais il est mort d'un cancer du pancréas à 52 ans, ce qui a amené un médecin à formuler le commentaire suivant : "Il est clair que nous ne pouvons pas être tenu·es responsables de notre santé."

Pourtant, nous persistons à soumettre toute personne qui meurt à un âge apparemment inopportun à une sorte d'autopsie bio-morale : a-t-elle fumé ? Buvait-elle excessivement ? Mangé trop de graisses et pas assez de fibres ? Peut-elle, en d'autres termes, être tenue pour responsable de sa propre mort ? Lorsque David Bowie et Alan Rickman sont tous deux décédés début 2016 de ce que les grands journaux américains ont décrit uniquement comme un "cancer", certain·es lecteur·ices se sont plaint·es du fait qu'il incombe aux nécrologies de révéler quel type de cancer. Ostensiblement, cette information contribuerait à promouvoir la "sensibilisation" aux cancers concernés, tout comme la révélation par Betty Ford de son diagnostic de cancer du sein a contribué à déstigmatiser cette maladie. Bien entendu, elles amèneraient également à porter des jugements sur le "style de vie" de la victime. Bowie serait-il mort - à l'âge tout à fait respectable de 69 ans - s'il n'avait pas été fumeur ?

Le décès du cofondateur d'Apple, Steve Jobs, des suites d'un cancer du pancréas en 2011 continue de susciter des débats. Il était obsédé par la nourriture, ne mangeant que des aliments crus végétaliens, en particulier des fruits, et refusant de s'écarter de ce plan même lorsque les médecins lui recommandaient un régime riche en protéines et en graisses pour aider à compenser son pancréas défaillant. Le réfrigérateur de son bureau était rempli de jus Odwalla ; il se mettait à dos ses associé·es non végétalien·nes en essayant de faire du prosélytisme parmi ell·eux, comme l'a rapporté son biographe Walter Isaacson : lors d'un repas avec Mitch Kapor, le président de Lotus Software, Jobs fut horrifié de voir Kapor beurrer son pain et lui demanda : "Avez-vous déjà entendu parler du cholestérol sérique ?". Kapor a répondu : "Je vous propose un marché. Vous ne commentez pas mes habitudes alimentaires, et je n'aborderai pas le sujet de votre personnalité."

Les défenseur·euses du végétalisme affirment que son cancer pourrait être attribué à ses incursions occasionnelles dans la consommation de protéines (un repas de sushi d'anguille a été rapporté) ou à une exposition à des métaux toxiques alors qu'il était jeune et qu'il bricolait des ordinateurs. Mais on peut affirmer que c'est le régime fruitier qui l'a tué : d'un point de vue métabolique, un régime de fruits équivaut à un régime de bonbons, mais avec du fructose au lieu du glucose, ce qui a pour effet de forcer le pancréas à produire constamment plus d'insuline. Quant aux problèmes de personnalité - les sautes d'humeur quasi maniaco-dépressives - ils pourraient être liés à de fréquentes crises d'hypoglycémie. Par ailleurs, Mitch Kapor, 67 ans, est toujours en vie et en bonne santé au moment où nous écrivons ces lignes.

De même, avec suffisamment d'ingéniosité - ou de malveillance - presque tous les décès peuvent être attribués à une erreur du défunt. Fixx n'a sûrement pas su "écouter son corps" lorsqu'il a ressenti pour la première fois des douleurs et des serrements de poitrine en courant, et peut-être que, s'il avait été moins égocentrique, Rubin aurait regardé des deux côtés avant de traverser la rue. Peut-être est-ce simplement la façon dont l'esprit humain fonctionne, mais lorsque de mauvaises choses arrivent ou que quelqu'un·e meurt, nous cherchons une explication, de préférence une explication qui met en scène un agent conscient - une divinité ou un esprit, un malfaiteur ou une connaissance jalouse, voire la victime. Nous ne lisons pas de romans policiers pour découvrir que l'univers n'a pas de sens, mais que, avec suffisamment d'informations, tout a un sens. Nous pouvons, ou pensons pouvoir, comprendre les causes des maladies en termes cellulaires et chimiques, et nous devrions donc être en mesure de les éviter en suivant les règles établies par la science médicale : éviter le tabac, faire de l'exercice, se soumettre à des examens médicaux de routine et ne manger que des aliments considérés actuellement comme sains. Quiconque ne le fait pas s'expose à une mort précoce. Ou, pour le dire autrement, toute mort peut désormais être comprise comme un suicide.

Les commentateur·ices progressistes ont rétorqué que ce point de vue représentait une sorte de "victim-blaming". Dans ses livres La maladie comme métaphore et Le Sida et ses métaphores, Susan Sontag s'est élevée contre la moralisation oppressive de la maladie, qui était de plus en plus présentée comme un problème individuel. La leçon, disait-elle, était la suivante : "Surveillez vos appétits. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas aller". Elle a fait remarquer que même le cancer du sein, qui n'a pas de corrélation claire avec le mode de vie, pouvait être attribué à une "personnalité cancéreuse", parfois définie en termes de colère refoulée que, vraisemblablement, on aurait pu chercher à guérir par une thérapie. Peu de choses ont été dites, même par les principaux groupes de défense du cancer du sein, sur les éventuels cancérogènes environnementaux ou les régimes médicaux cancérogènes tels que les traitements hormonaux de substitution.

Alors que les personnes aisées s'efforçaient consciencieusement de se conformer aux dernières prescriptions en matière de mode de vie sain - en ajoutant des céréales complètes et des séances de gymnastique à leur programme quotidien - les personnes moins fortunées restaient engluées dans les vieilles habitudes confortables et malsaines du passé - en fumant des cigarettes et en mangeant des aliments qu'elles trouvaient savoureux et abordables. Il y a des raisons évidentes pour lesquelles les pauvres et la classe ouvrière ont résisté à l'engouement pour la santé : les abonnements aux salles de sport peuvent être couteux ; les "aliments santé" coûtent généralement plus cher que la "malbouffe". Mais au fur et à mesure que les classes divergent, le nouveau stéréotype des classes inférieures, volontairement malsaines, se confond rapidement avec leur ancien stéréotype de rustres semi-lettrés. J'y suis confronté dans mon travail de défenseuse d'un salaire minimum plus élevé. Les publics aisés peuvent glousser de sympathie devant les salaires misérables offerts aux ouvrier·es, mais ils veulent souvent savoir "pourquoi ces gens ne prennent pas mieux soin d'ell·eux-mêmes". Pourquoi fument-iels ou mangent-iels des fast-foods ? La préoccupation pour les pauvres est généralement teintée de pitié. Et de mépris.

Dans les années 2000, le célèbre chef britannique Jamie Oliver s'est donné pour mission de réformer les habitudes alimentaires des masses, en commençant par les repas scolaires. Les pizzas et les hamburgers ont été remplacés par des plats que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un restaurant - des légumes verts frais, par exemple, et du poulet rôti. Mais l'expérience a été un échec. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les écoliers ont jeté leurs nouveaux repas sains ou les ont piétinés. Des parents ont fait passer des hamburgers à leurs enfants à travers les barrières des écoles. Les administrateur·ices se sont plaints que les nouveaux repas dépassaient largement le budget prévu ; les nutritionnistes ont noté qu'ils étaient cruellement déficients en calories. À la décharge d'Oliver, il convient de noter que la "malbouffe" ordinaire est fabriquée chimiquement pour offrir une combinaison addictive de sel, de sucre et de graisse. Mais le fait qu'il n'ait pas étudié suffisamment en profondeur les habitudes alimentaires locales avant de les remettre en question, et qu'il ne semble pas avoir suffisamment réfléchi à la possibilité de les modifier de manière créative, n'est probablement pas non plus sans importance. En Virginie occidentale, il s'est aliéné des parents en faisant pleurer une mère de famille de la région lorsqu'il a annoncé publiquement que la nourriture qu'elle donnait à ses quatre enfants les "tuait".

La consommation de mauvais aliments peut avoir des conséquences fâcheuses. Mais quels sont ces "mauvais" aliments ? Dans les années 80 et 90, les classes éduquées se sont retournées contre les graisses sous toutes leurs formes, préconisant un régime pauvre en graisses et en protéines qui, selon le journaliste Gary Taubes, aurait ouvert la voie à une "épidémie d'obésité", les personnes en quête de santé passant des cubes de fromage aux desserts allégés. Les preuves liant les graisses alimentaires à une mauvaise santé ont toujours été douteuses, mais les préjugés de classe l'emportaient : les aliments gras étaient réservés aux pauvres et aux ignorant·es ; leurs supérieur·es se contentaient de biscottis secs et de lait sans matière grasse. D'autres nutriments ont été mis à la mode en fonction de l'évolution de l'opinion médicale : il s'avère qu'un taux élevé de cholestérol alimentaire, comme dans les huîtres, n'est finalement pas un problème, et les médecins ont cessé d'imposer le calcium aux femmes de plus de 40 ans. De plus en plus, les principaux méchants semblent être le sucre et les glucides raffinés, comme dans les pains à hamburger. Mangez une pile de frites arrosées d'une boisson sucrée et vous aurez probablement de nouveau faim quelques heures plus tard, lorsque la poussée de sucre se sera calmée. Si le seul remède à ce problème est de continuer à manger la même chose, votre taux de sucre dans le sang risque d'augmenter de façon permanente, ce que nous appelons le diabète.

Les fast-foods, considérés comme la nourriture des ignorant·es, font l'objet d'un opprobre particulier. Le cinéaste Morgan Spurlock a passé un mois à ne manger que du McDonald's pour créer son fameux Super Size Me, documentant sa prise de poids de 11 kg (24 lb) et la montée en flèche de son cholestérol sanguin. J'ai également passé de nombreuses semaines à manger du fast-food parce que c'est bon marché et rassasiant, mais, dans mon cas, sans effets néfastes perceptibles. Il faut cependant préciser que je mangeais de manière sélective, en évitant les frites et les boissons sucrées pour faire le plein de protéines. Lorsque, plus tard, un célèbre écrivain culinaire m'a appelé pour m'interviewer sur le sujet de la restauration rapide, j'ai commencé par mentionner mes préférés (Wendy's et Popeyes), mais il s'est avéré qu'ils étaient tous indiscernables pour lui. Il voulait un commentaire sur la catégorie générale, ce qui revenait à me demander ce que je pensais des restaurants.

Si les choix alimentaires définissaient le fossé entre les classes, le tabagisme constituait un pare-feu entre les classes. Dans presque tous les pays modernes et industrialisés, être fumeur, c'est être un paria et, surement un peu louche. J'ai grandi dans un autre monde, dans les années 40 et 50, où les cigarettes ne servaient pas seulement à réconforter les personnes seules, mais aussi à créer un puissant lien social. Les gens s'offraient des cigarettes et du feu, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les bars, les restaurants, les lieux de travail et les salons, à tel point que la fumée du tabac est devenue, pour le meilleur ou pour le pire, l'odeur de la maison. Mes parents fumaient ; un de mes grands-pères pouvait rouler une cigarette d'une seule main ; ma tante, qui devait mourir d'un cancer du poumon, m'a appris à fumer lorsque j'étais adolescente. Et le gouvernement semblait approuver. Ce n'est qu'en 1975 que les forces armées ont cessé d'inclure des cigarettes dans les rations alimentaires.

À mesure que les personnes plus aisées abandonnaient l'habitude de fumer, la guerre contre le tabagisme - qui a toujours été présentée comme une initiative entièrement bienveillante - a commencé à ressembler à une guerre contre la classe ouvrière. Lorsque les salles de pause mises à disposition par les employeur·euses ont interdit de fumer, les travailleur·euses ont été contraint·es de sortir, de s'adosser aux murs pour protéger leurs cigarettes du vent. Lorsque les bars de la classe ouvrière sont devenus non-fumeur·euses, leur clientèle s'est dispersée pour boire et fumer en privé, laissant peu d'endroits intérieurs pour les rassemblements et les conversations. L'escalade des taxes sur les cigarettes frappe plus durement les pauvres et la classe ouvrière. La solution consiste à acheter des cigarettes à l'unité dans la rue, mais curieusement, la vente de ces "loosies" est largement illégale. En 2014, un homme de Staten Island, Eric Garner, a été tué par étranglement par la police de la ville, précisément pour ce crime.

Pourquoi les gens fument-ils ? J'ai travaillé une fois dans un restaurant à l'époque où il était encore permis de fumer dans les salles de pause, et de nombreux·ses travailleur·euses laissaient leur cigarette allumée dans le cendrier commun afin de pouvoir tirer une bouffée dès qu'iels en avaient l'occasion, sans prendre la peine de la rallumer. Tout ce qu'iels faisaient était fait pour le patron ou les client·es ; fumer était la seule chose qu'iels faisaient pour ell·eux-mêmes. Dans l'une des rares études sur les raisons pour lesquelles les gens fument, un sociologue britannique a constaté que le tabagisme chez les femmes de la classe ouvrière était associé à de plus grandes responsabilités en matière de soins aux membres de la famille - ce qui suggère une sorte de défiance envers son propre bien-être.

Lorsque la notion de "stress" a été élaborée au milieu du XXe siècle, l'accent était mis sur la santé des cadres, dont les angoisses l'emportaient vraisemblablement sur celles des travailleur·euses manuel qui n'avaientt aucune décision importante à prendre. Or, il s'avère que le stress - mesuré par le taux sanguin de cortisol, l'hormone du stress - augmente au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle socio-économique, les personnes qui ont le moins de contrôle sur leur travail étant les plus stressées. Dans le secteur de la restauration, le stress se concentre sur les personnes qui répondent aux demandes des client·es minute par minute, et non sur celles qui sont assises dans des bureaux pour discuter des futurs menus. Ajoutez à ces stress au travail les défis imposés par la pauvreté et vous obtenez une combinaison qui résiste très bien, par exemple, à la propagande anti-tabac - comme l'a rapporté Linda Tirado à propos de sa vie de travailleuse faiblement rémunérée ayant deux emplois et deux enfants : "Je fume. C'est cher. Mais c'est aussi la meilleure option. Vous voyez, je suis toujours, toujours épuisée. C'est un stimulant. Quand je suis trop fatigué pour faire un pas de plus, je peux fumer et continuer pendant une heure de plus. Quand je suis enragée, abattue et incapable d'accomplir une chose de plus, je peux fumer et je me sens un peu mieux, juste pour une minute. C'est la seule détente qui m'est permise".

Rien ne s'est produit pour alléger les pressions exercées sur les travailleur·euses à bas salaire. Au contraire, si l'ancien paradigme d'un emploi de col bleu était de 40 heures par semaine, de deux semaines de vacances annuelles et d'avantages tels qu'une pension et une assurance maladie, la nouvelle attente est que l'on travaille sur demande, selon les besoins, sans avantages ni garanties. Selon certaines enquêtes, la majorité des employé·es du commerce de détail aux États-Unis travaillent aujourd'hui sans horaires réguliers - sur appel, quand l'employeur le souhaite, et sans pouvoir prédire combien iels gagneront. Avec l'augmentation des horaires "juste à temps", il devient impossible de planifier à l'avance : aurez-vous assez d'argent pour payer le loyer ? Qui s'occupera des enfants ? Les conséquences de la "flexibilité" des employé·es peuvent être tout aussi dommageables qu'un programme de chocs électriques aléatoires appliqués à des animaux de laboratoire en cage.

Entre le début et le milieu des années 2000, les démographes ont constaté une augmentation inattendue du taux de mortalité des Américain·es blanc·hes pauvres. Cela n'était pas censé se produire. Pendant près d'un siècle, le récit américain réconfortant était que l'amélioration de la nutrition et des soins médicaux garantirait une vie plus longue pour tous. Cela n'était surtout pas censé arriver aux Blancs qui, par rapport aux personnes de couleur, ont longtemps bénéficié de revenus plus élevés, d'un meilleur accès aux soins de santé, de quartiers plus sûrs et de l'absence d'insultes et de préjudices quotidiens infligés aux personnes à la peau plus foncée. Mais l'écart entre l'espérance de vie des Noir·es et des Blanc·hes s'est réduit. La première réaction de certain·es chercheur·euses - ell·eux-mêmes probablement bien au-dessus du seuil de pauvreté - a été de blâmer les victimes : les pauvres n'avaient-iels pas de plus mauvaises habitudes en matière de santé ? Ne fumaient-iels pas ?

Fin 2015, l'économiste britannique Angus Deaton a remporté le prix Nobel pour des travaux qu'il avait menés avec Anne Case, montrant que l'écart de mortalité entre les hommes blancs aisés et les pauvres se creusait au rythme d'un an par an, et un peu moins pour les femmes. Le tabagisme ne pouvait expliquer qu'un cinquième à un tiers des décès excédentaires de la classe ouvrière. Le reste était apparemment imputable à l'alcoolisme, à la dépendance aux opiacés et au suicide proprement dit - par opposition au fait de se "tuer" métaphoriquement par des choix de vie peu judicieux.

Pourquoi y a-t-il une surmortalité chez les Américain·es blanc·hes pauvres ? Au cours des dernières décennies, les choses ne vont pas bien pour les personnes de la classe ouvrière, quelle que soit leur couleur. J'ai grandi dans une Amérique où un homme ayant le dos solide - et un syndicat puissant - pouvait raisonnablement espérer subvenir seul aux besoins de sa famille sans diplôme universitaire. En 2015, ces emplois avaient disparu depuis longtemps, ne laissant que le type de travail autrefois relégué aux femmes et aux personnes de couleur dans des domaines tels que la vente au détail, l'aménagement paysager et la conduite de camions de livraison. Cela signifie que cell·eux qui se situent dans les 20 % inférieurs de la distribution des revenus des Blanc·hes sont confronté·es à des conditions matérielles semblables à celles que connaissent depuis longtemps les Noir·es pauvres, notamment des emplois irréguliers et des espaces de vie surpeuplés et dangereux. Les Blanc·hes pauvres ont toujours eu le réconfort de savoir que quelqu'un·e était plus mal loti·e et plus méprisé·e qu'ell·eux ; la domination raciale était le sol sous leurs pieds, le rocher sur lequel iels se tenaient, même lorsque leur propre situation se détériorait. Ce mince réconfort s'amenuise.

Il existe des raisons pratiques pour lesquelles les Blanc·hes semblent être plus susceptibles de se suicider que les Noir·es. D'une part, ils sont plus souvent propriétaires d'une arme à feu, et les hommes blancs privilégient les coups de feu comme moyen de suicide. D'autre part, les médecins, qui agissent sans doute en fonction des stéréotypes selon lesquels les non-Blancs sont des toxicomanes, sont plus enclins à prescrire aux Blanc·hes de puissants analgésiques opioïdes. La douleur est endémique dans la classe ouvrière, des serveuses aux ouvriers du bâtiment, et rares sont les personnes qui dépassent la cinquantaine sans avoir des lésions palpables aux genoux, au dos ou aux épaules. Comme les opioïdes sont devenus plus chers et étroitement réglementés, les utilisateur·ices sont souvent passé·es à l'héroïne qui, étant illégale, peut varier considérablement en puissance, ce qui entraîne des surdoses accidentelles.

Les réformateur·ices des classes aisées sont perpétuellement frustré·es par les habitudes malsaines des pauvres, mais il est difficile de voir comment les problèmes découlant de la pauvreté - et des conditions de travail néfastes - pourraient être guéris en imposant une doctrine de "responsabilité personnelle". Je n'ai aucune objection aux actions visant à encourager les gens à arrêter de fumer ou à ajouter plus de légumes à leur régime alimentaire. Mais l'écart entre les classes sociales en matière de mortalité ne sera pas comblé en modifiant les goûts individuels. Il s'agit d'initiatives qui nécessitent une action concertée à grande échelle : un État-providence pour réduire la pauvreté ; l'assainissement de l'environnement, par exemple en ce qui concerne le plomb dans l'eau potable ; l'accès aux soins médicaux, y compris aux services de santé mentale ; une réforme de la médecine du travail pour réduire les handicaps infligés par le travail.

Les classes les plus riches bénéficieront également de ces mesures, mais ce dont elles ont besoin en ce moment, c'est d'un peu d'humilité. Nous mourrons tous·tes - que nous étanchions notre soif avec du kombucha ou du Coca-Cola, que nous courions huit kilomètres par jour ou que nous restions confiné·es dans nos caravanes, que nous mangions du quinoa ou du KFC. C'est la condition humaine. Il est temps que nous commencions à l'affronter ensemble.

Publication originale (31/03/2018) :

The Guardian

· Cet article fait partie de notre dossier en hommage à Barbara Ehrenreich du 21 septembre 2022 ·