Le Women's Health Movement et le Covid-19 | Jillian M. Hinderliter

Revisiter l'histoire du mouvement pour la santé des femmes, avec l'attention qu'il porte aux politiques de santé, aux inégalités de santé et au pouvoir du patient d'influencer les systèmes de santé, m'a apporté du réconfort ainsi que des stratégies pratiques pour faire face aux bouleversements de cette année.

Jillian M. Hinderliter est doctorante au département d'histoire de l'Université de Caroline du Sud. Sa thèse, intitulée "Droits des patients, Politique des patients : Les militantes juives du Mouvement pour la Santé des Femmes américain, 1968-1988", retrace les contributions importantes des femmes juives aux soins de santé des femmes.

Lorsque l'épidémie de COVID-19 est devenue une pandémie en mars 2020, des historien·nes et des journalistes ont établi des comparaisons entre la pandémie de grippe de 1918-1919 et le coronavirus. Considérée comme "l'événement le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité", la pandémie de grippe de 1918-1919 a tué au moins 50 millions de personnes à travers le monde. Gina Kolata, journaliste au New York Times et autrice de Flu : The Story Of The Great Influenza Pandemic of 1918, souligne dans son enquête que si 1918 et 2020 ont en commun la peur, les masques et l'interdiction des rassemblements publics, " la réalité médicale est bien différente " aujourd'hui de la pandémie d'il y a 100 ans. En fin de compte, on peut se tourner vers d'autres sources que la seule histoire des pandémies pour découvrir des perspectives et des stratégies possibles pour faire face à notre crise sanitaire actuelle.

En tant que personne immunodéprimée souffrant d'une maladie chronique et confrontée à des messages contradictoires sur le port du masque, les priorités économiques et à des conceptions diverses du risque, je me tourne aujourd'hui vers l'histoire récente des femmes américaines, plutôt que vers 1918, pour m'aider à trouver des repères. Etudier les patient·es, les praticien·nes, les militant·es de la santé et les soignant·es du passé peut nous aider à replacer la pandémie de coronavirus dans son contexte, non pas parce que leurs expériences soient exactement parallèles aux nôtres, mais parce que ces histoires offrent un aperçu essentiel de la nature de la médecine américaine et des personnes qui la façonnent. Revisiter l'histoire du mouvement pour la santé des femmes, avec l'attention qu'il porte aux politiques de santé, aux inégalités de santé et au pouvoir des patient·es d'influencer les systèmes de santé, m'a apporté du réconfort ainsi que des stratégies pratiques pour faire face aux bouleversements de cette année.

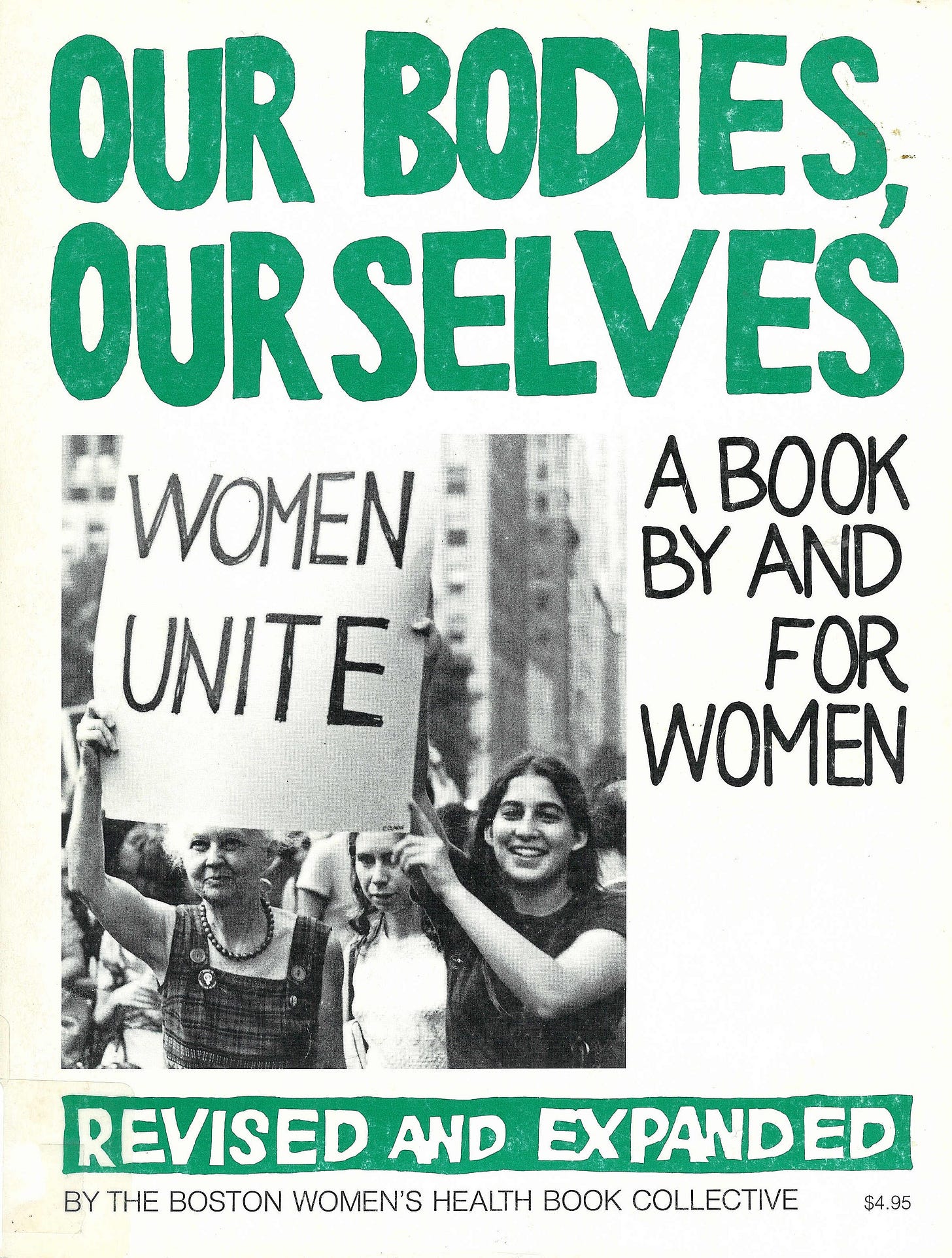

Issu de la deuxième vague du féminisme des années 1960 et de revendications réformatrices bien antérieures, le mouvement pour la santé des femmes a appelé à mettre fin à la misogynie médicale. Le mouvement a exigé que les femmes soient prises au sérieux, non seulement en tant que bénéficiaires de soins, mais aussi en tant que praticiennes et réformatrices de la santé. L'éducation et l'alphabétisation en matière de santé étaient au cœur du mouvement, des manuels comme Our Bodies, Ourselves aidant les femmes à "démystifier" leur propre corps et les encourageant à redéfinir les pratiques de santé en tant que patientes et militantes informées et proactives. Présentes parmi les fondatrices et les militantes du mouvement, des femmes juives comme Barbara Seaman, Phyllis Chesler, Pauline Bart et de nombreuses membres du Boston Women's Health Book Collective (autrices de Our Bodies, Ourselves) ont contribué à façonner les argumentaires et les stratégies de cette lutte. Au fur et à mesure que le mouvement s'est développé dans les années 1970 et 1980, des femmes de couleur comme Byllye Avery et la Dr Helen Rodriguez-Trias, ainsi que des organisations telles que le National Black Women's Health Project (aujourd'hui connu sous le nom de Black Women's Health Imperative) ont contribué à élargir la définition du militantisme pour la santé des femmes afin d'y inclure et d'aborder directement les enjeux de racisme, de pauvreté et de violence.

Lorsque je ressens un sentiment d'impuissance en tant que personne appartenant à une catégorie à haut risque, je pense aux nombreux écrits des militantes féministes de la santé sur le pouvoir de la recherche, de l'accès et du partage des informations sur la santé. Les autrices de Our Bodies, Ourselves ont écrit sur l'expérience libératrice de l'apprentissage de leur corps à partir de leurs propres recherches, à la fois auprès de sources médicales et entre elles. D'autres militantes ont raconté leur quête d'informations sur la santé dans des récits journalistiques et des études d'investigation, souvent en rapport avec leurs propres problèmes de santé. En 1975, la journaliste Rose Kushner a raconté son expérience de recherche désespérée d'informations sur le cancer du sein après avoir découvert une petite bosse près de son mamelon. "Avec des rendez-vous planifiés, une ébauche de plan, des livres à lire, j'avais au moins un pied dans mon propre destin", a-t-elle écrit dans Breast Cancer : A Personal History and an Investigative Report. L'information, qu'il s'agisse de son accessibilité, de son contenu, de sa véracité ou de son ton, est essentielle pour nous permettre de faire face à la maladie et de comprendre que le rôle de patient est bien plus qu'un état de passivité et d’impuissance.

Cette année, mon intérêt pour l'histoire de l'activisme des femmes s'est traduit par des stratégies d'adaptation aux mesures sanitaires relatives à la quarantaine et à la pandémie. Furieuse et abasourdie par la réponse de la Maison Blanche à la pandémie, j'ai développé différentes approches pour en savoir plus sur le COVID-19 et sur ce que je pouvais faire pour me protéger et protéger ma communauté. Je me suis tournée vers les CDC, l'OMS, le New England Journal of Medicine et les articles de revues médicales gratuits et en texte intégral fournis par The Public Health Emergency COVID-19 Initiative, qui est soutenue par la National Library of Medicine des National Institutes of Health des États-Unis. Je ne comprends peut-être pas tous les aspects scientifiques de ces études, mais le mélange de ces sources m'a aidé à me sentir moins à la dérive et moins effrayée.

Les autrices de Our Bodies, Ourselves ont écrit en 1973 : "Nos corps sont les bases physiques à partir desquelles nous nous déplaçons dans le monde ; l'ignorance, l'incertitude - et même, pire, la honte - au sujet de notre identité physique créent en nous une aliénation vis-à-vis de nous-mêmes qui nous empêche d'être les personnes entières que nous pourrions être". La pandémie a sans aucun doute changé ma façon d'appréhender cette base physique qui façonne mon quotidien. Elle a remodelé la manière dont je communique avec mes médecins, dont je gère ma maladie et dont je me représente auprès de mes collègues et ami·es. Elle m'a obligé à devenir beaucoup plus explicite sur mon état, y compris sur mes vulnérabilités médicales et financières, alors que je cherchais à expliquer, même aux membres de ma famille proche, pourquoi les masques sont importants et comment le coronavirus était réel, dangereux et plus proche qu'iels ne le croyaient probablement. Par le passé, je doutais que quiconque veuille entendre parler de ma maladie chronique et de tout ce qu'elle implique. Depuis l'épidémie de coronavirus, je me suis sentie obligée de parler davantage de ce que c'est que d'être immunodéprimée, car les gens ont besoin de l’entendre, même s'iels ne veulent pas l’entendre. Et, honnêtement, j'ai besoin d’en parler.

En mai, Olga Jonas, membre du Harvard Global Health Institute, a souligné que, malgré son immense ampleur, la pandémie de grippe de 1918-1919 a été oubliée et s'est rapidement effacée des discours politiques. Vu de la fin de l'année 2020, l'oubli semble presque inimaginable alors que nous atteignons un quart de million de décès dus au COVID-19 (et ce n'est pas fini) rien qu'aux États-Unis. J'espère que le fait de parler plus franchement de mes combats contre une maladie auto-immune et de mes craintes d'être exposée au coronavirus fera une certaine différence, même si elle est minime par rapport aux sacrifices que nous voyons chaque jour de la part des travailleur·euses essentiel·les et des professionnel·les de santé du pays. Comme le montrent les récits très personnels écrits par des militantes féministes de la santé il y a plusieurs décennies, il y a de la puissance à partager nos batailles, nos déceptions et nos triomphes en matière de santé. Dans les premières semaines de 2020, alors que j'élaborais mon plan pour terminer ma thèse sur les activistes juives du mouvement pour la santé des femmes, je n'avais jamais imaginé que ce travail allait illustrer la façon dont je m’apprêtais à vivre l'évolution du paysage sanitaire, de plus en plus désastreux.

L'histoire de la médecine - qu'il s'agisse des pandémies passées, du militantisme pour la santé des femmes ou d'autres mouvements pour la justice sociale dans le domaine des soins de santé - peut nous aider à développer des stratégies d'action et de mobilisation, ainsi que de nouvelles perspectives sur nous-mêmes, notre époque et nos propres corps. Les récits individuels de cette époque proviendront d'un large éventail d'écrits personnels et de vidéos, ainsi que d'innombrables tweets, de reportages et même de TikToks postés par les patient·es et le personnel hospitalier. Ensemble, les récits personnels de la pandémie de coronavirus peuvent fortifier la mémoire de ce moment contre l'oubli historique. Peut-être que de ces récits peuvent faire reculer la tentation de tirer un trait sur les tragédies de la pandémie sans tenir pleinement compte de la façon dont tout cela s'est produit ou sans se souvenir de ce que l'on a ressenti.

Publication originale (10/12/2020) :

Jewish Women’s Archive